一根网线,连接你我;一块屏幕,天涯咫尺。一场信息时代的教育变革正在悄悄发生。为贯彻落实省、市、县政府民生工程“互联网+义务教育”结对学校工作,探索互联网同步课堂建设,温州市南浦实验中学与结对学校泰顺第四中学的两校“互联网+同步课堂”成功上线。

温州市南浦实验中学科学备课组积极展开了“互联网+义务教育”网络教研活动和同步课堂教学,旨在通过城乡同步课堂、教学共研、资源共享、信息互通、师生互动、差异互补等形式,助力于推动优质资源共建共享,共同提升教育水平。科学组将“互联网+义务教育”与集团校学科组暑假集体磨课成果相结合,在打磨中前进,在钻研中超越。

陈丹瑶老师的课是《地球表面的板块》。在知识层面上,本节课主要引导学生了解大陆漂移说——海底扩张说——板块构造说及其发展变化,并利用三大假说解释常见的地理地质现象。在能力层面上,主要是引导学生在“观察现象——提出猜想——寻找证据”的过程中构造科学思维,认识假说在科学发展中的重要作用。

由于学生缺少地理知识的基础,不了解地球的内部构造和地壳运动,因此本节课的难点在于引导学生如何去熟悉陌生抽象的知识概念。基于这一认知,陈老师在教学过程中更多的落脚于寻找学生熟悉的地理地质现象,帮助学生建立知识脚手架。此外,本堂课还应当更多的加强学生的自主能动性,提高学生的高阶思维。

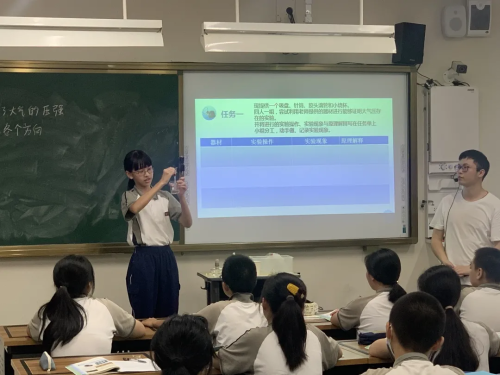

9月16日,余昊老师以《大气的压强》为主题,以寻找大气压强存在的线索为主线,首先通过一个“瓶吞鸡蛋”的实验引入,引出大气压的存在。再让学生分组动手做实验,通过生活中一系列的能够证明大气压存在的证据链来证明大气压的存在,余老师则根据学生得出的结论进行后续的关于大气压性质的讲解,并让学生利用大气压解释生活中的一些现象。

余昊老师从填空、到关键词提示、再到完整的讲述环节,层层递进,帮助学生建立现象解释的语言组织。并让学生体验历史上的实验——马德堡半球实验,感受到大气压的存在,同时引出大气压如何测量的实验设计,最后让学生设计方案测量大气压的大小。演示实验和分组实验是科学课的灵魂,有了这些,才有科学的味道。余老师让科学课堂在小小的教室里,在短短40分钟的时间里,原理和实际相结合,模型和现实相交融,是科学味道的体现。

10月15日,田园园老师以《科学探究一》为主题开设了一节复习课。整节课以科学探究的基本步骤为主线,首先让学生通过对不同牌子的防晒霜的防晒效果进行方案设计,教师根据学生的设计方案进行补充与纠正,最后分小组讨论交流“什么因素会影响白糖的溶解快慢”这一问题,并设计方案,上台分享与交流,体现了以学生为本的教学思想。田老师这节课主线突出、环节衔接自然合理,教学过程中体现了由输入到输出的流畅过程。本节课课堂纪律井然有序,学习氛围较为浓厚。

“互联网+”理念下技术与教研深度融合创新实践研讨活动,让双方老师真切地感受到“互联网+”给教研模式带来的变化与革新,增强了开展教研的广度、深度和即时性,真实地记录和呈现出教研过程中的互动生成、智慧碰撞和问题困惑,为后续教研活动的深入推进提供了途径。